「股間にものが当たった時、あなたの股間はどんな音を立てるだろうか」

例えば、あなたが海外旅行中に道を歩いていて、突如野球ボールが股間をぶつかったとする。その瞬間、どんな音が鳴るのだろうか?「ゴン」?「バコッ」?「バチン」?

日本で育った人間にとっては、この問いには明確な答えがある。そう、「チーン」である。

何にも例えようのない、あの乾いた響きである。もちろん電子レンジが鳴らすような「チーン」とは異なる、格別な響きである。

だが世界は広い。当然ながら「チーン」が通じるのは日本だけだ。

ここで日本男児であれば純粋な問いが1つ浮かび上がる。『英語圏やフランス語圏、ドイツ語圏などでは、男たちの股間はどんな音を立てているのだろうか?』という問いである。

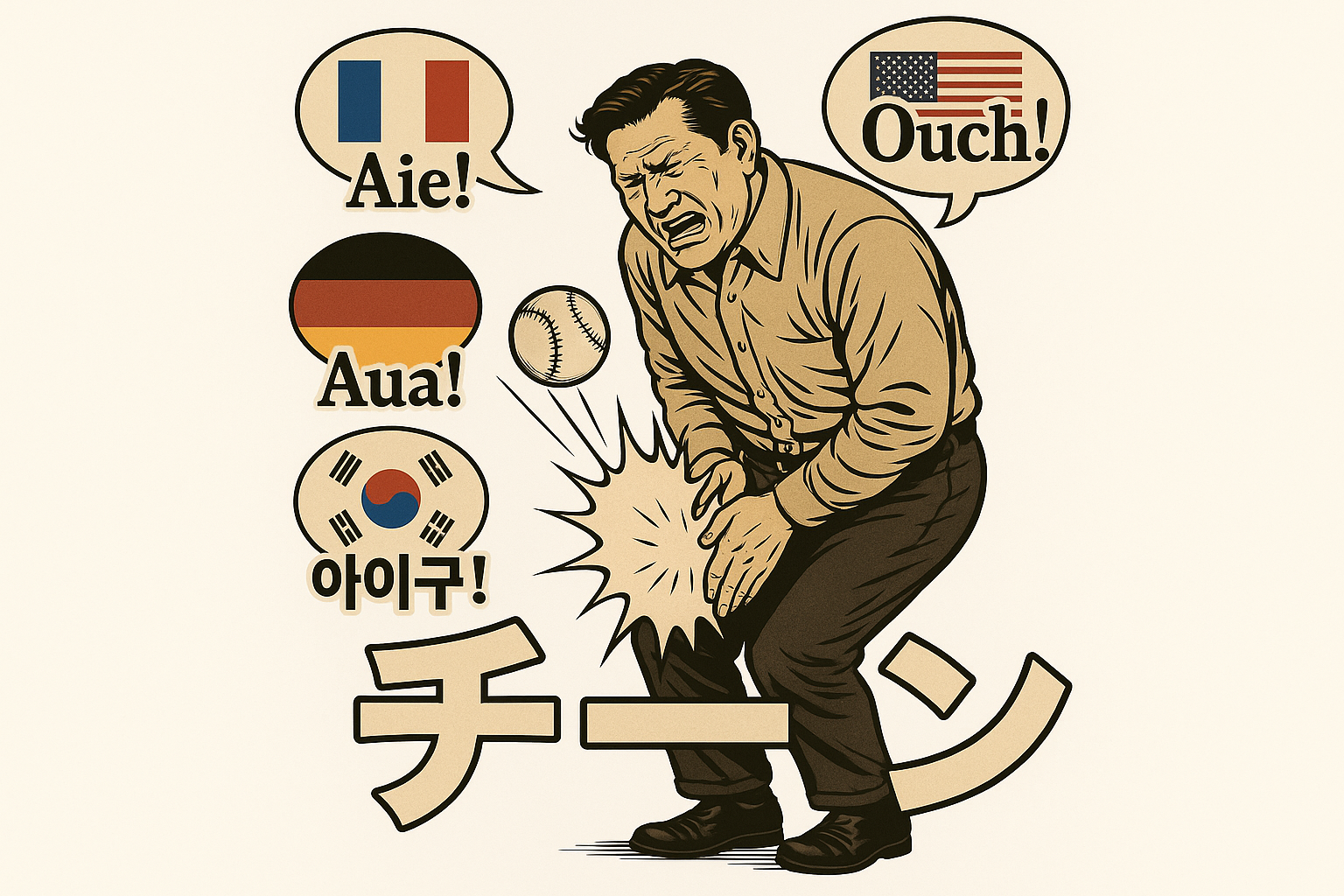

まず英語圏。イギリスやアメリカでは、何かにぶつかったときの典型的な擬音は「Thud」「Bang」「Clonk」などがある。しかし、股間限定となると少し様相が変わる。多くの場合、擬音そのものよりもリアクション重視になるのだ。「Ouch!」「Oh no!」「My balls!」など、やや写実的で、感情や叫びに近い表現が多くなる。ここに「チーン」に通じる“音としての笑い”はあまり見られない。

フランス語だと「Aïe!(アイ!)」や「Ouille!(ウィユ!)」といった痛みを表す感嘆詞があるが、こちらも“音”というよりは“感情”に近い。ドイツ語の「Aua!(アウア!)」も同様に、痛みの声を模したリアクションであり、どちらかといえば“内面の発露”に近い。

どうやら欧米の言語圏では、痛みや驚きへの反応そのものを発音する文化が根づいているのかもしれない。日本のように“出来事の音”として記号化された擬音を使う傾向は少ないらしい。

つまり、世界的に見ても「男の股間にものが当たると『チーン』と鳴る」という感覚は、かなり日本特有のものであると言えるだろう。

この違いは、日本語の擬音文化がいかに特異で豊かかという証拠でもある。

事実、日本語は他の言語に比べて圧倒的に擬音・擬態語が豊富な言語だ。その数は5000語を超えるとも言われ、英語の数百語とは桁違いである。

擬音語(音を表す)と擬態語(状態や感覚を表す)の区別は境界はあいまいで、「チーン」は“鐘の音”であると同時に、“敗北”や“虚無”の空気をも伝えてくる。

例えば「しんしんと雪が降る」という表現。ここで使われる“しんしん”は、実際には音がしないはずの降雪の様子を“音”で表現している。これはまさに、日本語特有の音と感覚の融合であり、音のないものに音を与えることで、感情の余白を埋めていく文化的な発明とも言えるかもしれない。

そして面白いのは、日本語の擬音が外国人にとって非常に新鮮に映るという点だ。たとえば「チーン」は、単なる電子音としてではなく、「笑いの象徴」としても定着している。このような“音で感情や物語を補う文化”は、欧米では比較的希薄である。

実際、日本のマンガやアニメに慣れていない外国人が「チーン」や「ズキューン」「ボフッ」といった擬音を初めて見たとき、「これはどういう意味なんだ?」と戸惑うことが少なくないという。「なぜ冷めた空気を“シーン”と表現するのか?」「なぜ恋をすると“キュン”とするのか?」(言われてみれば確かにそうである)――これらは日本語がもつ“音の詩性”とでも呼ぶべき文化的特性であり、非常にユニークな現象である。

この背景には、日本語が“音”を通して情景や感情を描く言語であることが関係している。俳句や和歌のように、限られた言葉のなかで情景や感情を伝える文化が長く根づいている国ならではの感性と言えるだろう。

翻って考えると、「チーン」が笑いの文脈で定着している日本の文化は、非常に“音に敏感な社会”だとも言える。股間を打った瞬間、その場に漂う気まずさや小さな悲劇性を、たった一音で表現してしまう。そこには説明も解説も不要。ただ「チーン」で伝わってしまうのだ。

世界の男たちが悶絶して発する叫びのなかで、唯一「チーン」と鳴る日本の股間。

音が、笑いを生み、共感を生み、そして時に哀愁すら生む。

「チーン」——それは、まぎれもなく日本が誇る、“最小の詩”なのかもしれない。